IX- Carta do Movimento Munduruku Ipereg Ayu

Posted: May 15th, 2014 | Author: Amazônia em Chamas | Filed under: Geral | Comments Off on IX- Carta do Movimento Munduruku Ipereg Ayu

“Abaixo da barragem” é uma série de 4 vídeos, que serão lançados quinzenalmente durante 2 meses contando a história de quem vive na Volta Grande do Xingu, abaixo da barragem de Belo Monte. O primeiro episódio é a entrevista com Zila Kayapó, moradora da Ilha Murici, no município de Senador José Porfírio que no dia 7 de Março teve que sair de sua casa com os filhos, marido, telhas, camas e redes devido à cheia do rio Xingu. Desde o início da construção das ensecadeiras o rio, que já apresentava épocas de cheia, passou a apresentar um comportamento incomum segundo as populações locais e estudiosos. Nossa equipe visitou Zila dias antes do alagamento de sua casa, presenciamos o cotidiano daquelas 11 pessoas, que sobreviviam principalmente da pesca, e ainda a tristeza e desespero pelo descaso do Consorcio Construtor Belo Monte, dos governos federal, estadual e municipal. Hoje em Vitória do Xingu, sem acesso à sua antiga casa e à pesca a família foi obrigada a deixar para trás não somente o território, como todo seu modo de vida tradicional.

Série de vídeos é produzida em parceria com o Movimento Xingu Vivo.

saiba mais sobre o caso de Zila em:

http://www.xinguvivo.org.br/2014/03/10/mulheres-do-xingu-nem-rosas-nem-bombons-mae-de-dez-filhos-so-queria-salvar-o-pouco-que-tinha/

Escrito por Rafael Busquetti

Em Belém, existe claramente uma diferenciação sócio-espacial dentro da cidade, com os bairros “de centro”, o núcleo com a melhor infra-estrutura e a maior circulação de recursos financeiros, e os inúmeros outros bairros de periferia, que, em piores condições estruturais, compõem uma área muito maior do que o centro, e têm também uma população bem maior.

As distâncias entre esses espaços são grandes, enormes para se caminhar, e locomover-se de bicicleta, em Belém, é uma aventura muito arriscada que poucos se atrevem a encarar. (As bicicletas têm um potencial incrível, mas não é esse o foco deste texto – basta dizer que, infelizmente: não há ciclovias interligando todas as partes da cidade, apenas algumas vias principais; na maioria das vezes, a ciclovia encontra-se bloqueada por carros estacionados impunemente; e, principalmente, a conscientização em torno de como compartilhar o trânsito urbano é mínima, os motoristas dos automóveis de todo tipo são uma ameaça aos ciclistas, não tendo a menor consideração, pelo contrário, parece haver um impulso assassino latente em alguns motoristas de ônibus e outros que aflora quando avistam um ciclista.)

Some-se a isso todos os fatores econômicos que impossibilitam a maioria das pessoas de ter seu próprio carro (como o preço dos veículos, da manutenção, do combustível e dos impostos), e podemos visualizar uma “metrópole” com mais de 2 milhões de habitantes cujo principal meio de transporte é o público – o busão!

Acontece que esse transporte público é extremamente sacana com as pessoas que moram na periferia, as que mais precisam dele! Uma sacanagem intencional, porque é absurdo pensar que nunca ninguém percebeu isso, e os responsáveis percebem, sabem, e são omissos ou intencionalmente maldosos, é claro!

Não vou falar sobre a péssima qualidade dos ônibus (assentos quebrados, baratas), dos motoristas (!) e do trânsito caótico, lotado, stressante, paralítico; porque isso todo mundo sabe e sente todos os dias. Quero apontar aqui uma sacanagem diferente, nem sempre incluída nas análises e discussões, que diz respeito à vida cultural da cidade e da população.

Primeiro: o transporte público encerra por volta da meia-noite e a “segurança” urbana (a probabilidade de ser assaltado ou qualquer outro tipo de violência) é praticamente inexistente durante a madrugada. Portanto, no final de cada dia, se você precisa dos ônibus para chegar à sua casa, é bom se apressar porque o ônibus da meia-noite é sua última chance. E se você tem alguma esperança de fazer o trecho centro-periferia, geralmente de mais de uma hora de duração, sentado ou sentada, sinto muito mas já deveria estar a caminho, amigx, porque sabe Deus e a malandragem como isso é possível. As linhas para cobrir os principais trechos de ligação entre centro e periferia têm uma quantidade totalmente insuficiente de ônibus operando.

Segundo: a maioria das atividades culturais rolam pelo centro. O poder público municipal desenvolve um sistema voltado justamente para que as atividades que ele promove passem uma boa aparência, isto é, uma ilusão de qualidade conquistada pela cosmética dos bons espaços (Estação Dondocas, Parque da Residência, Hangar, Portal, etc). Constroem-se esses espaços e a eles se destinam as programações principais. Nessas atividades – a maioria e as que concentram a maior parte dos recursos públicos –, não é objetivo a inclusão social, nem a participação de expressões culturais oriundas das periferias. Esse círculo de poder é elitista e não está preocupado em deixar de ser.

Tradicionalmente sempre foi assim, e, imutavelmente, o centro torna-se o pólo da vida artística. Com isso, os outros setores da população interessados em atividades culturais significativas também acabam voltando seus esforços para realizá-las nesses mesmos espaços ou em espaços próximos, para ter-se a expectativa de um bom público. Mesmo as atividades mais autônomas são, na maioria das vezes, inseridas nessa mesma esfera de conforto do centro, aquela que já conhecemos e sabemos como utilizar.

Terceiro: o primeiro argumento vale para todas as linhas, centro-periferia, periferia-periferia e centro-centro. Quem precisa de ônibus quase não tem opção durante a madrugada, só vans, táxis e moto-táxis; sem ter, no entanto, o dinheiro suficiente pras relações puramente comerciais que são a regra mesmo em sua própria vizinhança.

Tudo isso forma um cenário que se arrasta a décadas e tornou-se, como todo o resto de uma sociedade doente, banal e rotineiro na vida e na percepção da maioria das pessoas, não sendo sequer discutido ou identificado!

É o cenário do “horário do rush”, do trânsito bizarramente lotado das 17h30 às 19h30, dos ônibus-sauna, ônibus-latas-de-sardinha, passageiros-sardinha. A existência de uma disputa feroz por uma vaga no ônibus, mesmo que seja em pé e esmagado por todos os lados! E as filas de pessoas esperando ônibus que não conseguem entrar nos que já passam lotados, o stress cansativo na cabeça de todo mundo, as pequenas violências diárias que sofrem nos ônibus a mulher, o negro, o idoso, o pobre.

É o cenário da elitização dos espaços centrais da cidade que oferecem uma programação cultural, seja por iniciativa governamental, empresarial ou autônoma. Os shows, os concertos, os espetáculos teatrais, as exposições artísticas, são freqüentados apenas por quem tem alguma forma de chegar onde quiser depois, o que significa aqueles que têm carro, os que moram perto (pelo centro) e os que passarão a madrugada acordados até receberem as boas-vindas de um novo dia, exaustos e aliviados ao mesmo tempo.

Resumindo: o sistema de transporte público de Belém contribui para que o “centro” (os bairros centrais), onde se realiza a maior parte dos eventos culturais, permaneça elitizado, pois os pobres, que geralmente moram nos bairros de periferia, dependem dos ônibus e ao final do dia de trabalho precisam encarar a árdua volta para casa o quanto antes.

Com certeza essa situação não é exclusividade de Belém, pelo contrário, é um sintoma presente na maioria das metrópoles do sistema capitalista. Segregação social. Grupos morando na mesma cidade que abominam a convivência.

Finalmente, estendo esta reflexão para as possibilidades…

E se houvesse transporte público de qualidade durante a madrugada? Será que, assim, muita gente não poderia planejar de uma forma diferente seu dia e torná-lo mais agradável? Não surgiriam mais condições para que todas as pessoas pudessem estar em diferentes espaços da cidade conforme sua vontade, seja no centro ou nos outros bairros, “periféricos”, e não conforme os horários das linhas de ônibus?

E se houvesse mais programações culturais descentralizadas pela cidade?

Será que se pode esperar algo de bom nesse sentido vindo de dentro do sistema político e econômico institucionalizado… sem morrer esperando e frustrando-se?

publicado por: Reporter Brasil

Escrito por: Larissa Saud

Demissão de 70 educadores foi feita por rádio e deixou centenas sem aula. Apenas indígenas foram dispensados. Prefeitura de Jacareacanga (PA) nega perseguição

Indígena exibe cartaz com reinvidicações em Jacareacanga (PA). Foto: Kabaiwun Kaba

O ano letivo mal havia começado nos afluentes do Tapajós, quando cerca de 70 professores indígenas da etnia Munduruku ouviram seus nomes nos rádios das aldeias. A ordem era para que deixassem as escolas. Estavam despedidos e centenas de alunos ficariam sem aulas por tempo indeterminado. Após o comunicado, educadores começaram a descer das aldeias até a cidade para exigir recontratação. A mobilização culminou no trancamento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SEMECD) de Jacareacanga, oeste do Pará, fechada pelos educadores desde segunda-feira, dia 10.

Eles exigem readmissão imediata de 70 professores, demitidos no final de fevereiro pela prefeitura, cobram a saída do secretário e melhorias na educação: “Nós, povo Munduruku, queremos respeito. Nós não somos analfabetos, somos educadores. Queremos a demissão do secretário de educação já. Fora Pedro Lúcio! Fora! Fora! Queremos uma educação de qualidade! Queremos respeito, secretário!”, diz a carta pública apresentada pelos indígenas.

Ouça a carta com as demandas dos Munduruku

Eles cobram também a presença de várias instituições em Jacareacanga, como a Fundação Nacional do Índio de Brasília, Ministério da Educação, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho.

“Achamos isso um desrespeito com os direitos dos povos indígenas. Queremos o retorno imediato dos professores para as aulas”

Demissão seletiva

Os indígenas denunciam que apenas os professores indígenas foram demitidos, enquanto os não-índigenas na mesma situação continuarão dando aulas. Além disso, dizem que os novos professores não dominam as disciplinas, principalmente as de artes, língua materna, cultura indígena, e muitas vezes não sabem falar munduruku, deixando vários alunos sem entender as aulas. “Achamos isso um desrespeito com os direitos dos povos indígenas. Queremos o retorno imediato dos professores para as aulas”, afirma Paigomuyatpu Manhuary, ex-professor do 4º ano de ensino geral na aldeia Caroçal Rio das Tropas.

“É a primeira vez que isso acontece. Desde 2007 que eles trabalhavam. A gente quer que eles recontratem os professores. Reunimos, reunimos e não definiram nada. Aí fechamos a Secretária. Vai ficar fechada até eles resolverem isso”, explica Kabaiwun Kaba, membro do Movimento Munduruku Ipereg Ayu.

Munduruku escreve cartaz com demandas. Foto: Kabaiwun Kaba

A maioria dos professores demitidos faz parte do projeto Ibaorebu, coordenado por André Ramos, indigenista e historiador. O curso técnico de oito anos tem como objetivo formar os indígenas em três áreas: enfermagem, magistério e agroecologia, o que possibilitaria a contratação dos mesmos. A primeira turma iria concluir o curso no início deste ano, porém houve atraso na oferta das disciplinas, o que fez com que o término fosse adiado para o final do ano.

| “Demitiram só os professores do Ibaorebu. A gente acha que isso é pra intimidar a gente. Agora várias aldeias estão todas sem aula” |

Paigomuyatpu acredita que a decisão da Prefeitura é uma retaliação à fiscalização realizada em janeiro pelos Munduruku nos garimpos localizados em terras indígenas. Na ação, vários garimpeiros não-indígenas foram expulsos, e os maquinários, apreendidos. “Demitiram só os professores do Ibaorebu. A gente acha que isso é pra intimidar a gente por causa da fiscalização. Agora várias aldeias estão todas sem aula. Eu já falei para alguns vereadores: Se vocês não resolverem isso, não teremos mais acordo nenhum”, concluiu Paigomuyatpu Manhuary por telefone.

A prefeitura nega perseguições. Segundo João Kaba, coordenador de educação Indígena do município, a motivação da prefeitura para as demissões é a falta de formação dos professores: “Eles não tem curso superior, só fundamental. Eles não são concursados, são temporários. Todo final de ano acaba os contratos e esse ano não renovamos com eles. Vamos fazer a substituição”.

Na manhã desta terça-feira (4), por volta das 9h, dezenas de famílias de Altamira que tiveram suas casas alagadas pela enchente do rio Xingu ocuparam o reassentamento Jatobá, que deverá receber os despejados por Belo Monte. Depois de algumas horas e sem que ninguém da Norte Energia aparecesse para negociar, as famílias ocuparam cerca de 100 casas, muitas ainda no concreto e sem pintura.

“Essa é a casa que queremos?”, perguntava uma manifestante com o megafone em mãos, enquanto os outros ecoavam: “Não! Mas é melhor do que ficar em baixo da água”. De acordo com as famílias, a ocupação foi uma resposta à demora na entrega das casas, à falta de informação sobre a situação dos cadastros e ao aumento no nível das águas do Xingu e dos igarapés de Altamira, que nos últimos dias têm invadido casas e causando transtornos em vários bairros da cidade, como Aparecida, Açaizal, Tufi e Boa Esperança. “A Norte Energia diz que o remanejamento é por área e por bairro, mas nunca chega na minha casa. A obra [de Belo Monte] já está com dois anos aí, já construíram um monte de coisa e o povo não recebe nada”, denuncia um morador de Boa Esperança.

Segundo Assis Oliveira, que presta assistência jurídica aos manifestantes, as reivindicações seguem duas linhas: tentar moradias temporárias com a Prefeitura de Altamira, enquanto e negociar com a Norte Energia um prazo para que as famílias da manifestação sejam alojadas.

No final da manhã, por volta das 12h, alguns representantes da Norte Energia chegaram ao local. As negociações seguiram até o fim da tarde, quando foi tirada uma comissão para dialogar com a empresa.

Cheia desespera zona rural

A cheia do rio Xingu é normal durante o chamado inverno paraense, quando o índice pluviométrico aumenta na região. Porém, segundo pescadores e ribeirinhos, o nível das águas tem subido consideravelmente nos últimos dois anos devido ao avanço das obras de Belo Monte. “A gente tá aqui há quatro anos. É a primeira vez que a casa alaga. As crianças e todas nossas coisas estão aqui. A água está com mais de 10 centímetros dentro da casa”, afirma Zila Datena Tavares Kaypó, moradora da ilha do Murici, situada a 30 minutos de voadeira abaixo do canteiro Pimental. Segundo Zila, as águas do rio não param de subir desde a ultima quinta-feira, quando foi noticiado que uma ensecadeira do sítio teria rompido, conforme a agencia de noticias Altamira Hoje.

Zila, que estava em Altamira com os filhos no hospital, soube por terceiros que sua casa estaria sendo levada pelo rio devido ao rompimento da ensecadeira. A pescadora se encaminhou imediatamente até a Ilha, onde encontrou a casa alagada. Ela então pediu socorro a Norte Energia, que encaminhou um funcionário até o local. O funcionário informou que nada poderia fazer enquanto a empresa não fosse notificada formalmente. A família de 11 pessoas está sendo resgatada pelo irmão de Zila desde as 8h da manha de hoje (04), mas até agora só foi possível retirar alguns móveis e mantimentos.

Por Larissa Saud, de Altamira

Em novembro de 2013 aconteceu na aldeia Restinga, sudoeste do Pará, a II Assembléia do Movimento Ipereg Ayu. Durante o encontro foram reunidos cerca de 400 indígenas de 62 aldeias da etnia Munduruku, que em 4 dias de encontro debateram e decidiram os rumos do Movimento Munduruku para os meses que seguiram. ~ Saiba mais ~

Durante o encontro, Ademir Kaba, membro do Movimento Indígena Munduruku Ipereg Ayu, concedeu uma entrevista exclusiva para o Amazônia em Chamas. O indígena é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, campus Belém, cidade onde viveu por mais de 10 anos, até decidir largar a vida na capital e voltar às aldeias, lutando e resistindo ao lado dos parentes.

No vídeo Ademir traz questionamentos sobre os diversos fatores que levam ao enfraquecimento da cultura indígena, como tecnologia, nacionalidade, religião e o modelo de educação formal implementado nas comunidades. Ele também enfatiza a importância do fortalecimento e valorização dos costumes tradicionais como forma de resistência aos grandes projetos planejados para a região, os quais atingem diretamente o povo Munduruku.

As imagens foram registradas pelo Amazônia em Chamas e pelos próprios Munduruku ao longo de quase um ano de luta contra a instalação de grandes projetos na Amazônia.

Os registros iniciaram em maio de 2013, quando os Munduruku ocuparam o canteiro de obras de Belo Monte, em Altamira (PA). A ocupação tinha como objetivo exigir a não instalação de projetos hidroelétricos no Tapajós e prestar solidariedade aos “parentes” de outras etnias afetadas pela construção da UHE Belo Monte, entre eles Xipaia, Arara da Volta Grande e Kayapó.

Em quase um mês de paralisação, entre idas e vindas na região, 10 cartas foram encaminhadas ao Governo para exigir a presença de Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O Ministro não compareceu ao local, fazendo com que os indígenas fossem à Brasília ao encontro de Gilberto, onde deixaram claro que não aceitavam a instalação de nenhum projeto que afete comunidades indígenas e tradicionais da Amazônia.

Os Munduruku também questionaram o modelo que consulta prévia implementado, o qual não lhes dá o direito ao veto à instalação de mineradoras e usinas hidrelétricas, e exigiram que seus direitos sejam respeitados.

Por Larissa Saud

Fotos por Adailton Paihun-

publicado também no Blog da Amazônia

A noite mal havia chegado quando índios da etnia Munduruku atracaram na ribanceira de um garimpo localizado no Rio das Tropas, afluente do Rio Tapajós, na região oeste do Pará. Das cinco voadeiras, todas lotadas, saíram guerreiros, guerreiras e crianças, todos com um objetivo: expulsar garimpeiros ilegais da terra dos Munduruku.

Logo na entrada do barracão, os indígenas depararam-se com dois dos 12 garimpeiros presentes no local. Pintados para guerra, os Munduruku foram firmes.

– Vocês tem dez minutos para ir embora. Pega as coisas de vocês, vão embora e não voltem mais. Isso aqui é terra dos Munduruku – ordenou Paigomuyatpu, chefe dos guerreiros, enquanto os garimpeiros arrumavam as mochilas e se preparavam para abandonar a área.

Segundo os trabalhadores presentes no garimpo, os quatro pares de dragas, modelos MWM de 3 e 4 cilindros, utilizados para extração de ouro, pertencem a Alexandre Martins.

Conhecido como Tubaína, Martins também é dono de pelo menos mais dois garimpos na região, e deixara o local três dias antes da operação, exatamente quando os Munduruku iniciaram a vistoria na bacia do Tapajós.

– Ele [Tubaína] disse que ia lá pro outro barraco dele. Ele não tá lá, não tá aqui. Ninguém sabe – afirmou Mara Almeida, que cozinhava nos barracos para os garimpeiros de Tubaína. A ação se deu após inúmeras denúncias protocoladas em órgãos governamentais. Ozimar Dace, Munduruku membro do movimento e relator da operação, contou que os indígenas já haviam tentado retirar os pariwat (não indígenas) do território por meio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Fundação Nacional do Índio (Funai).

– A gente decidiu que essas autoridades nunca ia dar resultado pra gente. Eles nunca iam fazer isso pra gente poder viver sossegado. Eles davam o prazo de que eles iam dar resultado, mas isso nunca saiu. Então, por esses motivos, a gente decidiu resolver por conta própria.

A exploração ilegal de garimpo dentro da terra indígena Munduruku é antiga. Relatos remontam o início dessas atividades à década 1980. Uma história de ameaças, acordos com um pequeno grupo de lideranças e exploração da mão de obra indígena tecem uma teia que não beneficia a maioria do povo.

Segundo as comunidades locais, os garimpeiros têm causado vários problemas nas terras indígenas devido à exploração descontrolada. Poluição do rio, falta de peixes, desentendimentos e ameaças são os principais motivos apontados como estopim. Por essas razões, os indígenas estariam “tirando garimpeiros e tomando os seus maquinários”, explica Paigomuyatpu, chefe dos guerreiros Munduruku.

– Os garimpeiros já fizeram prejuízos demais no nosso território. Estamos evitando problemas, doenças e muitas coisas que estão acontecendo. A gente tá evitando isso aí pra nossa futura geração – acrescentou.

A fiscalização começou no dia 15 deste mês, durou quase vinte dias, e passou por vários afluentes da bacia do rio Tapajós, como Rio das Tropas, Kaburuá, Kadiriri e Kabitutu. No total, os Munduruku confiscaram doze dragas, que ficarão paradas por um mês nas aldeias, quando os indígenas decidirão o que fazer.

– Em relação aos garimpos, vai ficar parado. Depois vai passar um mês e a gente vai decidir o que vai fazer com o maquinário: se fazemos projetos para beneficiar a comunidade nas áreas onde já estão as máquinas. Mas nós precisamos de projetos alternativos de geração de renda para a comunidade, como criação de peixe, produção de farinha, extração de castanha, copaíba e mel. Precisamos do apoio da Funai – afirmou Paigomuyatpu.

Pressionada pelos Munduruku, a Funai apoiou a ação autônoma dos indígenas, financiando o combustível para as embarcações.

– Foi uma demanda deles, veio de uma pressão. Eles queriam de qualquer forma que isso acontecesse. A gente acha que tendo uma iniciativa que parta deles é até melhor, para que eles se entendam com os parentes e decidim que não vão mais permitir a entrada de garimpeiros – comentou Juliana Araújo, da coordenação da Funai de Itaituba.

De acordo com Juliana, desde quando chegou à região, em 2010, a Funai recebe denúncias dos munduruku sobre o garimpo ilegal na terra indígena. Em outubro do ano passado as denúncias foram reiteradas e encaminhadas para o ICMBio e Polícia Federal. Em 2012, uma operação na região teve efeito provisório porque depois houve o retorno dos garimpeiros. Por causa disso, foi sugerido à Funai trabalhar a conscientização dentro do plano de gestão.

– Não adianta só fazer a operação e depois alguns índigenas autorizam a entrada dos garimpeiros. A gente resolveu tomar um pouco mais de cuidado com isso. Tanto nós quanto o ICMBio, estamos com dificuldade pessoal. Tem só uma pessoa que é responsável por uma série de unidades Quando a gente vai fazer uma operação de monitoramento, tentamos chamar servidores de outros lugares, porque os servidores locais acabam sendo alvo dos garimpeiros.

O clima é tenso na região. Comunicando-se através de rádios, as lideranças descobriram que estão sendo perseguidas. Há uma lista com pelo menos cinco nomes de líderes indígenas marcados para morrer. O autor das ameaças seria Tubaína. Segundo um guerreiro Munduruku, ele comanda um grupo de pistoleiros com armas automáticas 765.

– Tubaína é temido na região e anda com rifle na mão direto dentro da aldeia, ninguém fala nada. Eu falei: ó, dentro da terra indígena, somente a Polícia Federal e a Funai e se for autorizado ainda pra andar armado – relatou Valmar Kaba. Além das lideranças, Tubaína também teria ameaçado o cacique da aldeia Posto de Vigilância (PV), Oswaldo Waro, e seu filho, João Waro. No último dia 19, os dois fecharam a pista de pouso da aldeia com galhos, paus e pedras para evitar que o garimpeiro retirasse as máquinas apreendidas.

– O Tubaína passou o rádio pro cacique e disse que quando o Oswaldo fosse pro trabalho dele, lá no Bananal, o Tubaina ia pegar ele e o filho dele – contou a indígena Leuza Kaba. Um dos trabalhadores expulsos pelos Munduruku, conhecido como Baixinho, informou que os garimpeiros de Humaitá e do km 180 da Transamazônica estariam planejando ir ao Tapajós para “se acertar” com os indígenas. Baixinho não revela seu nome verdadeiro. É franquizino e tem a fala mansa. Em uma mesa de bar, conta que há 14 anos, desde quando foi abandonado pela mulher, vive do garimpo.

– Só aqui na região trabalho há seis anos. O povo conta muita mentira sobre os garimpeiros. Falam muito do Tubaína, mas ele é uma pessoa boa e ajuda todo mundo- disse.

Ele se despediu dizendo que ainda vai voltar para tirar ouro dentro da área indígena. Alguns conhecidos contaram que Baixinho saiu do presídio há dois meses, que esteve preso por ter matado um homem a facadas em um garimpo próximo à aldeia Catõn, dentro da área indígena.

– E matou outro com um tiro de .20 bem aqui, nessa rua – diz um dos conhecidos dele. A reportagem não conseguiu fazer contato com Tubaína. Na sexta-feira (31), lideranças indígenas registraram na delegacia de Jacareacanga um boletim de ocorrência denunciando as ameaças do dono de garimpo e informaram a situação ao Ministério Público Federal.

Carta

Em carta, os indígenas dizem que não temem as ameaças de morte e que continuarão lutando por seus direitos.

“Carta VI – Carta do Movimento Munduruku Iperêg Ayû

Nós, caciques, lideranças e os guerreiros (as), viemos através desta cumprimentar os senhores e as senhoras. Aqueles e as aquelas que apoiam o nosso Movimento Munduruku Iperêg Ayû.

Nós, guerreiros (as), fizemos a nossa fiscalização do nosso território. Tiramos e expulsamos os garimpeiros invasores do nosso território e apreendemos os seus maquinários. Agora eles estão;nos ameaçando de morte, mas nós não nos intimidamos.

Esse é o primeiro passo. Vamos defender até o fim o nosso território, nosso rio, a nossa floresta, nossas riquezas e nosso povo. Essa é a nossa palavra. Finalizamos esta carta com muita paz e amizade. Sawe! Sawe! Sawe! Atenciosamente, Movimento Munduruku Aperêg Ayû. Aldeia Caroçal, Rio das Tropas, no Município de Jacareacanga, Oeste do Pará

Danos do garimpo dentro da terra indígena

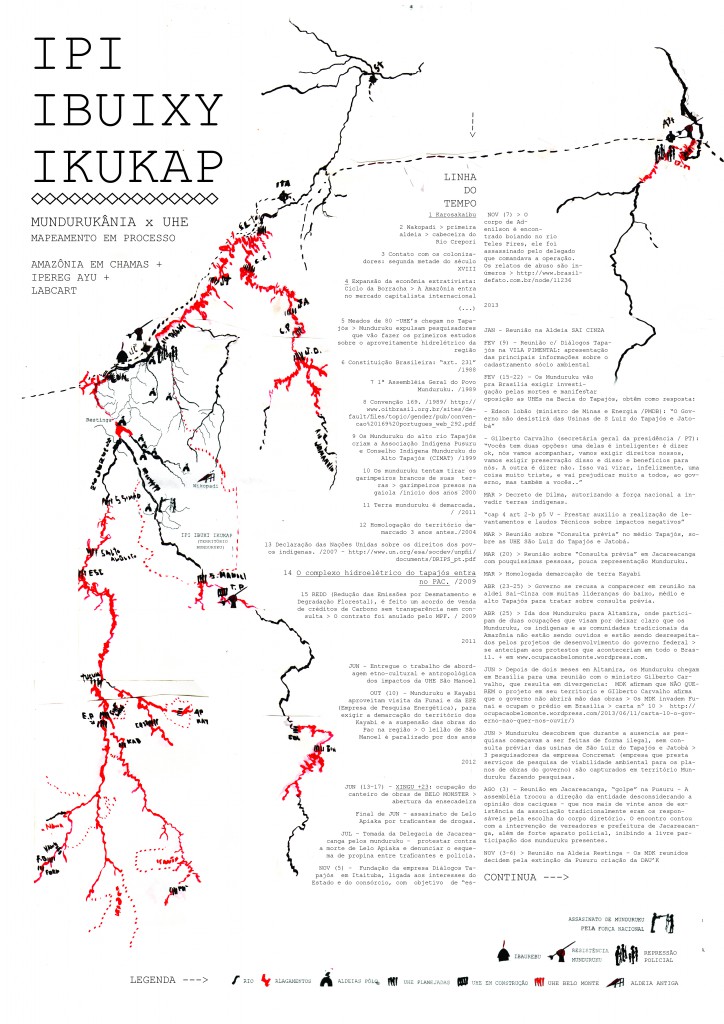

Cartografia em desenvolvimento sobre os processos de violência de estado X a resistência dos povos da floresta aos grandes projetos neocolonialistas para a amazônia

No dia 2 de novembro de 2013, o Amazônia em Chamas e o Laboratório de Cartografia partiram para a região do Tapajós com duas missões: documentar a reunião Munduruku ocorrida na aldeia pólo-base Restinga, produzindo material jornalístico a cerca do posicionamento dos indígenas diante da chegadas dos grandes projetos hidroelétricos na região da bacia do Tapajós, posicionamento este sempre invisibilizado nos grandes meios de comunicação; desenvolver junto ao Movimento Ipereg Ayu um mapeamento que fosse o relato da violência de estado despejada contra os povos da floresta no intuito de realizar a todo custo tais projetos, e da resistência desses povos diante do desrespeito do governo, incluindo ai seus órgãos, em tese, responsáveis por representar os interesses indígenas.

Nos intervalos da reunião, começamos a desenvolver essa cartografia, junto com alguns Munduruku que demonstraram mais interesse e habilidade com esse tipo de processo, alguns professores na escola Munduruku Ibaorebu. Nestes diálogos soubemos que eles já estavam fazendo um mapeamento próprio, englobando toda a ancestralidade desse povo, há muito conhecidos como cortadores de cabeças, único povo que conseguiu resistir ao avanço da etnia kayapó em direção ao oeste, agora, a marcha para o oeste é a marcha do neo-banderantismo, da colonização Brasil-Amazônia, isso também, estes sábios indígenas, que não paravam de nos surpreender, demonstraram claramente entender. Como entenderam também que nesse período neo-colonial, de capitalismo mundial integrado, monopolista, onde as corporações são mais poderosas que os estados, estamos todos nós Amazônidas no mesmo barco, seja na cidade, seja na floresta, descolonizar (ainda) é preciso, por isso somos aliados, por isso estamos juntos, por isso somos iguais, mesmo diferentes.

Trocamos conhecimento, daqui pra lá, e sobretudo (já que aqui somos nós falando) de lá para cá, trocamos ferramentas, construímos juntos a cronologia dos fatos, ícones para simbolizá-los, apresentamos outros mapas que continham esse caráter de relato-denúncia, mapas não só produzidos por nós em outros momentos, como o Mapazônia e Terra do Meio Zona de Guerra (disponíveis em http://labcart.hotglue.me/), mas também e principalmente, cartografias dos Colombianos do ‘Antena Mutante’, dos Iconoclassistas, Argentinos, legendamos vídeos-documentários, com o intuito de trazer a consciência desse povo em luta que eles não estão a sós, que assim como o capitalismo hoje funciona em uma rede mundial integrada, os processos de resistência, inclusive de povos indígenas, populações tradicionais, explodem nos quatro cantos do globo, faltando apenas muitas vezes a construção de uma via de comunicação entre as partes, ponte difícil de ser construída, sobretudo em uma região como a Amazônia, onde apenas 7% da população tem acesso à internet. Nesse sentido também, a relação travada nesses dias de convivência na Restinga foi apenas um começo de um trabalho que segue.

O mapeamento que começou em novembro de 2013, ainda não foi finalizado, nem teria como ser, pois o processo de violência corporativa-estatal que vem com os grandes projetos (demandas do exterior, legitimadas em Brasília) para a Amazônia, o que não significa dizer para os Amazônidas, ainda não se finalizou, consequentemente, tão pouco a resistência dos povos indígenas do alto do médio e do baixo Tapajós, Munduruku, Kayabi, Apiaka, se encerrou, e a eles, aos poucos, se juntam ribeirinhos, pequenos agricultores, e setores das populações urbanas, pois até os garimpeiros sabem que no pós barragem, como em Belo Monte, com a Canadense Belo Sun, as riquezas seriam – ou serão, lutamos para que não – monopolizadas por grandes corporações multinacionais com sede física e financeira no exterior, não restando a eles sequer um posto como funcionário diante de tanto maquinário, diante de tanta tecnologia, de tanto desenvolvimento(?)

O Mapa Ipi Ibuixy Ikukap (Território Munduruku em munduruku) aqui apresentado é apenas uma etapa desse relato, dessa história que ainda não teve fim, está portanto sujeito a mudanças, pontos serão aprofundados, outros ainda estão por vir, o que fica pra mim que agora escrevo é a necessidade de fortalecer a autonomia desse povo, não só diante desse conflito atual, contra as barragens (contra as empreiteiras, contra o governo por elas financiado), mas também para o depois, trata-se a meu ver de um fortalecimento de múltiplas dimensões, em múltiplas direções, e sem dúvidas, nós pariwati (branco) somos nisso tudo os coadjuvantes, porém coadjuvantes necessários. Estamos todos juntos. Descolonizar (ainda) é preciso!

Também cedido ao Amazônia em Chamas, pela autora.

Por Núbia Vieira

Imagem feia a que vem nos olhos, o rio sendo barrado, uma parede coberta de brita de repente o invade. Onde se instalou a empresa Norte Energia, árvore já não tem; “pelaram” morros, deve ser por medo de bicho.

Os índios Juruna, de autodenominação Yudjá, que quer dizer “donos do Rio”, não podem mais viver do Rio na região da Volta Grande do Xingu. Lembro-me de Bel Juruna naquela ocupação de junho-julho de 2012 que durou 21 dias e envolveu quase todas as etnias de Altamira. O que ela mais fervorosamente dizia em relação às condicionantes era isso: “não somos agricultores, vivemos do rio, não sabemos viver de roça e nem queremos viver de roça”. E agora está a Engetec Agrar empresa contratada pela Norte Energia para executar o PBA indígena de Atividades produtivas, levando mudas e mudas de cacau, abrindo área de plantio no trator.

Nas duas Aldeias que passamos estavam lá entulhadas manivas secas vindas ninguém sabia ao certo de onde: “a NESA quer que vocês plantem mandioca”. Mas, segundo as duas Aldeias, a maniva está seca, já não presta para plantar, apesar de que os diplomados engenheiros agrônomos não “botaram reparo” em tal fato e assim preferem acusar os índios de preguiçosos. Aliás, prática comum entre colonizadores em vários tempos históricos: quando estão a usurpar o Território e o modo de vida de um povo, acusam-no de preguiçoso, e eles, os que fazem grandes derrubadas, constroem muros no meio do Rio, esses sim são exemplos de trabalho e prosperidade.

Assim, o que poderá vir desse pensar colonizador não é mais que milhares de pés de cacau e hectares de sementes híbridas de milho, ambos plantados em sistema de monocultivo. E para além da insensibilidade desses homens que estão a pensar a produção nas Aldeias, há uma exigência que é a de mostrar serviço: a NESA precisa de uma foto para mostrar em seu site, comprovar que cumpriu “todas as condicionantes” e já não tem mais dívida com índio. Esta é uma das condições para que seja emitida, sem contestações, a licença de operação para funcionamento da Barragem, provavelmente em 2015.

E diante da necessidade da “foto”, a monocultura de cacau e milho saem melhor. A produção pensada pela Engetec Agrar não foge, de modo algum, da linha do agronegócio: insumos químicos, monocultivo, plantação em larga escala, toda a produção voltada ao mercado. E o que alertava Bel Juruna em 2012 é exatamente que os Juruna nunca produziram roças para o mercado. Plantavam para a subsistência, e o Rio, além do peixe para alimentação familiar, lhes dava a alternativa de comercialização e assim de renda. O que acontece é que o Rio que passa na frente da casa desses Juruna irá ficar boa parte do ano seco; o período de verão irá aumentar. Além disso, já atualmente a água está poluída, vira e mexe a obra de Belo Monte libera algum tipo de produto químico que desce o rio. E foi numa dessas que várias crianças das Aldeias da Volta Grande, e inclusive adultos, se contaminaram com essas substâncias tóxicas, tiveram lesões na pele e foram acometidas por diarreia.

Diante da crítica de “linha agronegócio”, os representantes do PBA – Componente Indígena de atividades produtivas poderão até justificar que estão seguindo os preceitos da Agroecologia, conforme tem sido recomendado para o trabalho com populações indígenas. Ora, infelizmente tanto a Agroecologia como outros termos e bandeiras de luta dos povos do campo são comumente mal utilizados e mal interpretados. E através de rasos argumentos sobre o que é agroecologia essas pessoas legitimam as suas invasões culturais.

Um processo de desmonte cultural de um povo não pode em hipótese alguma ser chamado de agroecologia. Logo, se o povo vive do Rio e da roça de subsistência, aí está o processo Agroecológico, que remete à verdade do jeito de produzir e viver secularmente e se dura há tantos anos é porque há harmonia e respeito na forma de lidar com os recursos naturais. Não será plantando cacau orgânico que se vai substituir este processo secular sem gerar peso na consciência.

Para o caso da água do Rio, já imprópria para consumo, a condicionante exigiu da NESA que perfurasse poços artesianos nas Aldeias. A água de quase todos os poços está salobra e com ferrugem.

A atividade da caça também já sofre impacto; a luz e o barulho da explosão de bombas que vêm do canteiro de obras espantam os bichos.

Mas essa viagem por esse circo de injustiças não para por aí. Dois dias antes da nossa visita, a NESA havia destruído o cemitério de mais de 100 anos da comunidade Arroz Cru, comunidade ribeirinha localizada ali na Volta Grande.

Foi o senhor Alexandre, o único morador que ainda resta naquela comunidade, quem relatou a situação. Ele e outros parentes de pessoas ali enterradas foram convidados pela NESA a assistir à destruição e a se responsabilizar pelas ossadas. Ali foram enterrados o avô e avó, a mãe e o pai e dois filhos de Seu Alexandre. E assim ele resumiu o sentimento que teve diante da cena: “Para mim parecia que alguém novo tinha acabado de morrer”.

Seus avós vieram do Ceará no início do século XX, por volta de 1910, pelo que nos relatou, para cortar seringa nas colocações da Volta Grande do Xingu. E não só os antepassados de Seu Alexandre, mas todos os outros que fundaram a comunidade Arroz Cru. Camponeses pobres vindos do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, todos inspirados na missão da primeira leva de soldados da borracha. Ali viveram da extração da seringa, por algum tempo da caça do gato para a venda de peles, então exportadas para a Europa. Essa história é a mesma de outros tantos ribeirinhos do Xingu originários dos bolsões miseráveis do Nordeste Brasileiro. Histórias assim são ouvidas, no município de Altamira, muitas vezes nas Reservas extrativistas criadas pelo Estado.

A comunidade Arroz Cru ali enfrentou de tudo: a malária, as pragas, os patrões que nessa época costumavam tratar seringueiro como escravo, os ataques dos “índios bravos”, a mudança drástica de hábitos (do semiárido para a Floresta). Foram tantos desafios, tanta coisa que se viu e viveu, e mal sabia esse povo que um dia teria que sair desse Território ao qual a duras penas se habituaram para dar lugar à geração de energia e ao progresso. Progresso que sempre os negou.

Eram 11 famílias. Todas tiveram que sair, exceto Seu Alexandre, que vai ficando até o dia em que, como ele mesmo explicou, “precisarem de sua área”. Não se sabe como está o processo de indenização de todas as famílias. Seu Alexandre irá receber um lote em Brasil Novo, município vizinho. No entanto, na sua nova morada não há rio perto e nem mata que lhe dê condições de caçar, ainda que tanto ele como os filhos tenham como principal hábito alimentar a ingestão de caça e peixe. Tendo a partir de então que comprar boa parte da despesa, a solução será o trabalho a dia em fazendas vizinhas. E assim o ribeirinho que antes era soberano em seu Território vai empregar sua mão de obra nas fazendas de gado e cacau da região, a parcos salários, com a única finalidade de ter o que comer.

O sentimento de Seu Alexandre, de morte de alguém querido, ilustra bem a destruição que vem provocando a construção da UHE Belo Monte. É a morte da memória, do lugar onde se desenhou toda uma vida.

Não se trata simplesmente de opiniões opostas, de ser contra ou a favor de Belo Monte, contra ou a favor do progresso, como gostam de mencionar a NESA e o governo, com seu posicionamento institucional. Trata-se de uma questão humana, de se repeitar a vida. Ou é, ou não é.

A UHE Belo Monte está sendo construída em cima de um Território. Território rico e diverso, cheio de histórias e memórias encravadas na terra, no corpo e nos sentimentos de seus habitantes. O cemitério da comunidade Arroz Cru é só um dos exemplos de marcas de ocupação, de memória desses povos que ali ocupam há séculos.

Também nos foi informado por trabalhadores da obra que nas áreas próximas ao Barramento, onde está sendo desmatado, tem-se encontrado cacos de cerâmica, machadinhas, utensílios indígenas, de gente que historicamente perambula por aquelas bandas. Dizem que até ossada humana já encontraram, o que é bastante provável, já que a Amazônia não é um simples vão verde como mostram as imagens de satélite.

***

A cachoeira das Setes Quedas, que agitava águas amazônicas e era reverenciada pela etnia Munduruku como lugar sagrado, já não desponta mais no horizonte de quem vive à margem do rio Teles Pires, entre os estados do Pará e Mato Grosso. As corredeiras desapareceram em decorrência da construção da Hidrelétrica de Teles Pires, que em setembro deste ano teve suas obras embargadas por consistentes lacunas nos estudos de impacto do projeto e curiosamente já retomadas sem que fosse apresentada uma solução para os problemas apresentados pelo Ministério Público Federal. As devastadoras consequências estão claras aos olhos dos indígenas que vivem na região. As obras já encobriram as quedas d’água, inundaram o barramento do rio e afetaram a área de reprodução de peixes migratórios como o piraíba, pintado, pacu, entre outros.

E quem fala um pouco sobre o assunto é Sidney Apiaka (etnia afetada juntamente com os Munduruku e Kayabi), que é casado com uma Munduruku, com familiares que moram na aldeia de Teles Pires. Acompanhe a transcrição de uma conversa entre o Amazônia em Chamas e o indígena.

Conversa com vídeo Sidnei Apiaka – Teles Pires

“Minha Família mora no Teles Pires, tenho família que mora na “Boca do Maruvi” na terra de Teles Pires… Inclusive fomos dá uma olhada lá na cachoeira de Sete Quedas, que eles falaram pra gente que a cachoeira tinha sumido, que não existia mais cachoeira com essa barragem. Ai a gente foi lá , quando a gente chegou lá no pé da cachoeira de Sete Quedas já não viu mais a cachoeira, já subiu tudo, porque a barragem ta enchendo muito lá em cima e a água muito suja, no rio, poluindo o rio. Peixe, que tinha muito peixe, já sumiu e pro outro lado dos kaiabi, os kaiabi falaram a mesma coisa, que lá em cima fica um pouco ruim por causa que vai prejudicar muito eles e nós aqui embaixo. Minha família mora lá, minha família de Apiaka que mora lá em cima.

Tu és Apiaka então?

Eu sou.

Como que era antes?

A cachoeira tinha Sete Quedas, tinha uma que descia, caia, corria um pouco e ai descia né, tipo uma escada assim. Coisa mais linda, quem de cima vê só fumaça, hoje em dia você chega lá e não vê mais nada, as ilhazinhas que tinha no meio, sumiu tudo.

Qual importância deste lugar para os Apiaka?

A importância de lá porque eles sobreviveram do rio e da mata, quer dizer, trabalhavam lá, tinha farinha, tinha a roça e hoje se acontecer isso mesmo que tá acontecendo de eles falaram que ainda vai encher mais um pouco, vai acontecer que vai afundar tudo e eles vão ficar desabrigado e eles vão pra onde, não tem pra onde eles irem, gente que já vem de fora lá e disse que eles não tem direito mais de nada lá na terra deles.

Chegaram pra falar lá com vocês?

Chegaram… Ai foi o tempo que teve essa base ai, o que aconteceu que ‘ele’ trabalhava na balsa, chegaram com bomba e detonando, humilharam o pessoal da aldeia tudo, ai botaram ao redor da pista tudo só bomba pra ele não poder correr , humilharam todo mundo, inclusive mataram um primo meu que tava lá.